城郊大仓与乡村振兴的衔接路径|构建"加工-仓储-农业"城乡循环体系

时间:2025-04-28 10:55:40 点击:次

来源:中国商业联合会商贸物流与供应链分会 作者:

条评论打印收藏

近年来,随着我国城镇化进程加速和消费结构升级,城市商贸流通体系面临新的挑战。2023年12月,国家发改委印发《城郊大仓基地建设实施方案》(以下简称《方案》),旨在全国22个超大特大城市推进集约化、高效化的仓储物流体系建设,强化"平急两用"功能。然而,在实施过程中,部分基地出现空仓率高、设施利用率不足等问题,亟需探索新的发展路径。

与此同时,乡村振兴战略进入深化实施阶段,农产品上行渠道不畅、农民增收困难等问题仍然突出。数据显示,我国农产品产后损失率高达20%-30%,远高于发达国家5%的水平。在此背景下,如何通过城郊大仓基地建设,联动食品加工产业,发展订单农业,构建城乡融合的现代供应链体系,成为值得深入研究的课题。

在此背景下,如何通过城郊大仓基地建设,联动食品加工产业,发展订单农业,构建城乡融合的现代供应链体系,成为值得深入研究的课题。

一、城郊大仓赋能订单农业的必要性

(一)产业延伸

1.增值空间:加工赋能的价值跃升

初级农产品通过“加工前置”,提高利用率和农产品附加值。以蔬菜为例,田间收获的毛菜经过就地清洗、分拣、切配等初加工,通过城郊大仓仓储配送体系直接供给终端用户,或通过食品加工成终端客户所需的各类产品,扩大增值空间。

品牌建设方面,城郊大仓通过统一标准、品质认证,打造区域公共品牌,提升产品溢价能力。营销渠道拓展上,与电商平台、社区团购合作,开展直播带货,使优质农产品直达终端消费者,形成"产地直供-品牌溢价-渠道增值"的闭环。

2.效率提升:加工配送一体化的成本革命

城郊大仓通过整合加工与配送功能,重构供应链效率。一方面,集中加工减少分散处理环节。另一方面,配送网络优化显著降低物流成本。采用"区域仓+前置仓"模式,通过算法规划配送路径,使运输里程减少15%-20%,综合物流成本下降17%。这种效率提升直接转化为价格优势,增强市场竞争力。

(雅各来食品加工产业园)

3.创造就业

据预测,城郊大仓每万平方米加工空间可创造50-80个就业岗位,涵盖仓储管理、食品加工、物流运营、质量检测等多元岗位,间接催生包装材料、物流服务等配套产业岗位超千个。

岗位类型上,既有适合农村剩余劳动力的分拣、包装岗位,也有技术型岗位如冷链工程师、食品检验员,形成多层次就业结构。

(二)政策支持

1.中央一号文件:农产品加工流通业的政策响应

2025年中央一号文件明确提出“发展农产品加工流通业,延伸产业链,提升价值链”,城郊大仓作为关键载体,通过订单农业模式实现精准对接。

文件要求“建设产地仓储保鲜设施”,城郊大仓通过共享预冷、分级包装等设施,解决农产品“最初一公里”难题。

2.冷链物流发展规划:产地仓网络的战略支点

《"十四五"冷链物流发展规划》提出"构建产地冷链集配中心",城郊大仓正是这一战略的核心支点。规划强调"产地预冷、销地分拨"的分级布局,城郊大仓通过集成预冷、暂存、加工功能,形成"田间-大仓-城市"的冷链干线。

政策配套上,国家冷链物流基地建设专项重点支持城郊大仓类项目,推动形成"国家-省级-区域"三级冷链网络。

3.物流业与制造业融合:产业协同的新范式

国家发改委《关于推动物流业与制造业深度融合发展的指导意见》要求"发展供应链一体化服务",城郊大仓通过"加工+仓储+配送"融合,实现产业协同。

多地试点"物流用地复合开发",允许城郊大仓配套一定比例加工空间,促进"物流+制造"双轮驱动。这种融合不仅降本增效,更推动制造业服务化转型,形成产业新生态。

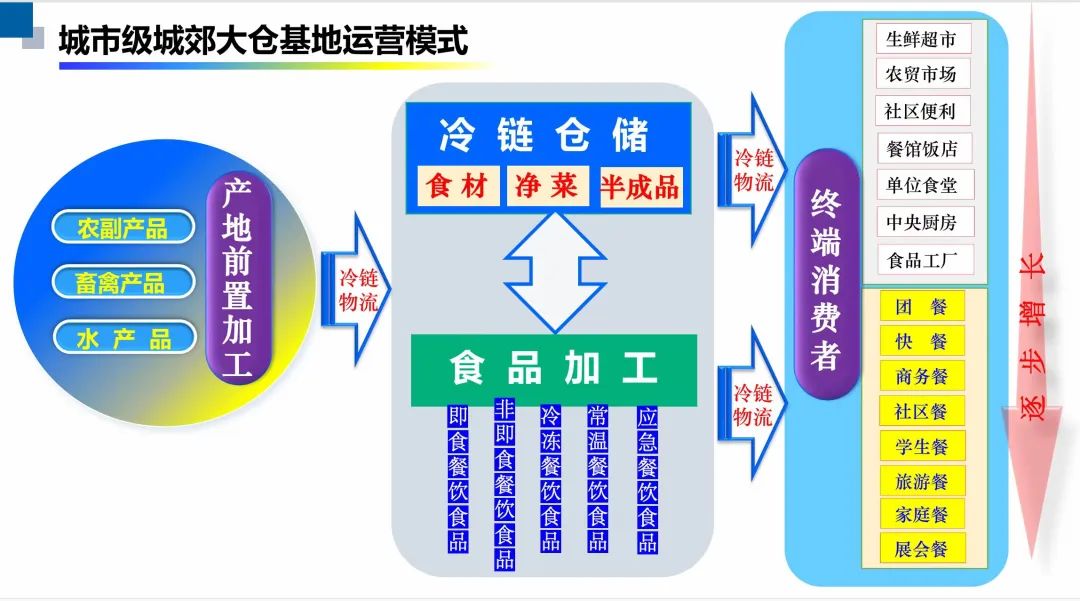

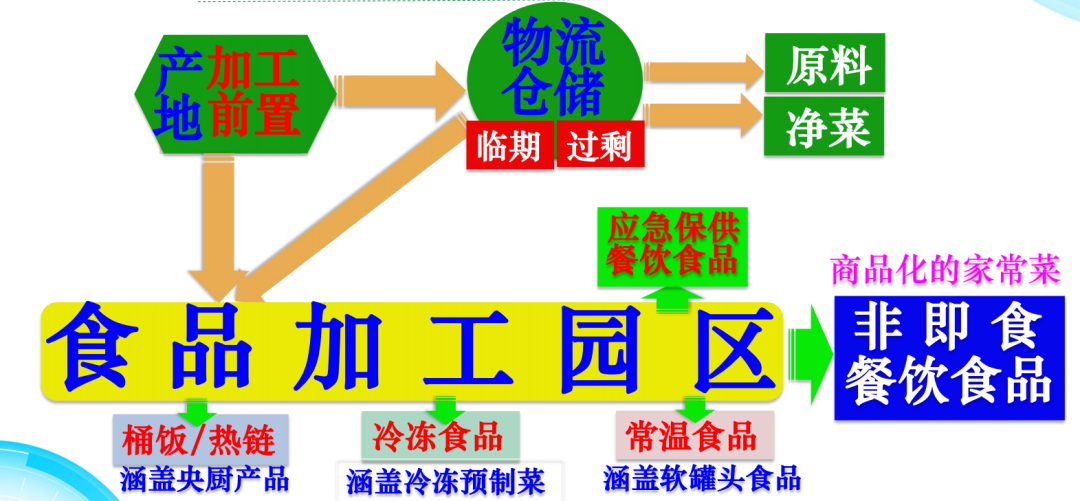

二、城郊大仓在食品加工领域的枢纽作用

(一)食品加工在农产品流通中的价值

1.时空调节:平衡季节性与常态化需求

食品加工通过冷冻干燥、罐藏、发酵等技术,有效解决了农产品季节性生产与常年消费的矛盾。以冻干草莓为例,其通过低温真空环境脱水,保留90%以上营养成分,保质期延长至18个月,实现错季销售。

这种时空调节功能增强了供应链弹性,使市场供应稳定性提升40%。据农业农村部数据,我国果蔬加工转化率每提高1%,可消化滞销农产品超50万吨,显著减少产地积压风险。

2.质量提升:标准化驱动价值跃升

初级农产品通过清洗、杀菌、切配等工序,使农产品合格率从田间地头的75%提升至95%以上。以净菜加工为例,自动化生产线可精准剔除瑕疵品,这种质量提升不仅增强消费者信任,更使溢价能力提升20%-30%。

盒马工坊等新零售品牌通过标准化加工,带动冷链食品销售额年均增长35%。

3.价值增值:产业链效益放大器

加工环节通过物理转化、成分重组等创造农产品60%以上的附加值。以玉米为例,初级产品售价约1.8元/斤,经深加工转化为淀粉、果糖后,价值提升8-10倍。

(华商国际农产品产业项目)

这种增值效应使产业链效益分配向加工端倾斜,带动农民就业增收。数据显示,加工型农业企业每百元营收可创造30元农民工资性收入,较传统种植模式提升50%。

(二)协同城郊大仓

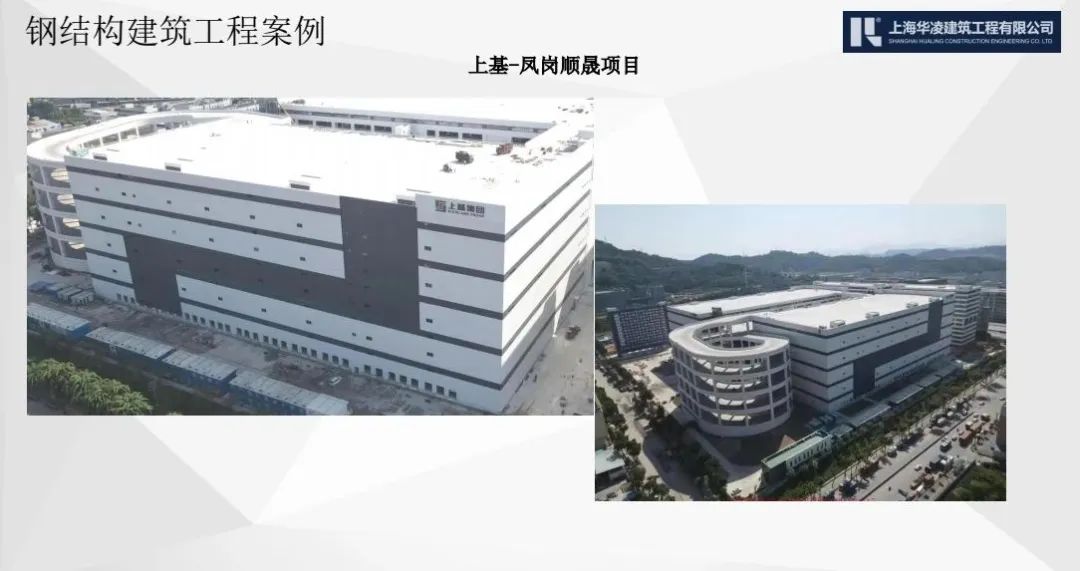

1.空间协同:加工仓储一体化布局

食品加工与城郊大仓通过物理空间整合,实现"零距离"对接。加工车间与仓储库房采用U型布局,使原料接收、加工处理、成品存储形成连续动线。这种空间协同还优化了物流路径,使仓储周转效率提升30%,库存积压率下降20%。

(华凌建筑钢结构建筑工程)

2.流程协同:全链条无缝衔接

构建"采收-加工-仓储-配送"一体化链条,通过标准化流程实现高效运转。采收环节采用预约制,加工模块根据订单需求柔性调整产能。

(众联中央厨房终端供餐模式)

以蔬菜加工为例,从田间采收至成品入库控制在6小时内,最大限度保留新鲜度。仓储环节实施动态盘点,与配送系统实时联动,使订单响应速度缩短至2小时。

3.信息协同:数字化中枢驱动

建立覆盖全链条的数字化管理系统,通过RFID、物联网等技术实现数据互联互通。加工设备接入工业物联网,实时传输生产参数;仓储管理系统自动分配储位,优化库存结构;配送平台采用智能算法规划路线。

(三)案例分析

1.杭州钱新仓

杭州钱新仓核心聚焦"平时好用、急时管用"的双效目标。项目通过工业上楼设计实现土地利用率提升3倍,融合屋顶光伏年发电500万度、充电桩布局等绿色基建,形成业态复合、能源自洽的立体开发模式。

建设理念上强调"近城不进城"的空间策略,依托专业平台赋能与一体化规划,分期构建集物流仓储、应急储备、城市配送于一体的智慧仓网体系。后续将深化政策联动与数字化赋能,吸引产业链上下游企业集聚,打造区域性应急保障与经济发展双枢纽。

(2025年4月13日,项目建设中)

2.平谷城郊大仓

平谷区城郊大仓旨在构建城乡融合的安全发展范式。该理念将应急设施与日常功能有机融合,确保"平时"作为旅游、康养、物流等民生设施高效运营,"急时"可快速转换为隔离场所、物资中转站等应急载体。

重点打造五大应用场景:通过"五藏战略"强化农产品保供能力,改造2万间农宅兼具民宿与应急安置功能,建设承平高速服务区实现交旅融合,完善三级医疗应急体系。这种"一地双用"模式不仅提升基础设施使用效能,更通过规划引领推动乡村振兴,形成安全与发展的良性循环。

(绿富隆延庆城郊大仓项目)

三、订单农业的新路径

(一)传统模式的局限性

1.契约稳定性差:合作根基的脆弱性

传统订单农业中,农户与采购方签订的契约往往缺乏约束力,违约率高达20%-30%。市场环境波动、信息不对称、合同条款模糊等因素导致双方信任度低。当市场价格高于合同价时,农户可能转售给第三方;若市场价低于合同价,采购方则可能拒收。

(吉林源泽农业产业园)

这种不稳定合作关系引发信任危机,增加法律纠纷风险。据农业部门统计,因违约导致的供应链断裂年造成经济损失超10亿元,严重阻碍产业健康发展。

2.价格机制僵化:市场响应的滞后性

传统订单多采用固定定价模式,缺乏动态调整机制。农产品价格波动频繁,但合同价格无法实时反映市场变化,导致"价高伤农、价低伤商"的困境。

以生猪养殖为例,饲料成本上涨时养殖户无法提高售价,亏损严重;而价格下跌时屠宰企业又面临库存贬值风险。这种僵化机制削弱双方抗风险能力,抑制产业链协同效率。

3.质量控制困难:标准执行的松散性

传统模式下,质量检测手段匮乏、标准执行不严格,导致农产品合格率波动大。据统计,标准执行率不足60%,农药残留超标、规格不符等问题频发。这不仅影响终端产品品质,更削弱消费者信任。

(美埃北京奔驰食堂优化案例)

(二)城郊大仓+农业

1.需求精准对接:数据驱动种植计划

大仓基地通过消费数据分析,精准预测市场需求,为农户提供定制化种植指导。汇总城市超市、社区团购等订单数据,生成周需求预测报告,指导农户调整种植结构。

(大洋供应链绿色城配系统)

该模式使供需匹配度提升40%,库存周转率提高35%,有效解决滞销问题。农户根据大仓反馈,错峰种植反季节蔬菜,亩均增收超千元,实现"以需定产"的良性循环。

2.质量全程管控:构建可追溯体系

大仓基地建立覆盖"田间-加工-配送"的质量追溯系统,采用物联网传感器监测种植环境,区块链技术记录流通数据。消费者扫码可查询农药残留检测报告、冷链运输轨迹等全链条信息。

(晶雪节能温控专利)

3.风险共担机制:双重保险护航

大仓基地联合保险公司推出"价格+产量"双保险。价格保险设定保底收购价,当市场价低于保底价时,差额由保险赔付;产量保险覆盖自然灾害风险,确保农户基本收益。

四、乡村振兴超级引擎

城郊大仓基地通过深度融合食品加工与订单农业,正成为乡村振兴的“超级引擎”。其构建的“基地+加工+农业”三维体系,不仅破解了大仓设施闲置的难题,更激活了城乡融合发展的新动能。

1. 城市物流效率提升与应急保障能力增强

城郊大仓作为“城市菜篮子”枢纽,通过网格化仓储网络优化配送半径,使生鲜物资“最后一公里”时效提升50%。

其智能化调度系统可实时匹配供需,在极端天气或疫情等应急场景下,快速响应保障民生。

2. 乡村产业振兴与农民持续增收

大仓基地通过订单农业锁定销售渠道,带动乡村形成“一村一品”特色产业。山东寿光依托大仓发展蔬菜深加工,年加工量超20万吨,带动农户户均增收1.8万元。浙江嘉兴探索“大仓+共富工坊”模式,吸纳农村剩余劳动力参与分拣包装,实现家门口就业增收。

(杭州市农发集团钱新仓项目招商推介会)

3. 国家粮食安全与供应链韧性建设

城郊大仓作为产销衔接关键节点,通过动态储备机制平抑市场波动。其冷链仓储可延长农产品保鲜期3-5倍,有效减少产后损失,这种“平时保供+战时应急”的双轨机制,显著增强了食品供应链韧性。

城郊大仓作为产销衔接关键节点,通过动态储备机制平抑市场波动。其冷链仓储可延长农产品保鲜期3-5倍,有效减少产后损失,这种“平时保供+战时应急”的双轨机制,显著增强了食品供应链韧性。

相关新闻:

0条评论

网友评论